乐山基于多金属氧簇和尺寸排阻隔膜的新型胶体液流电池

单位:南京大学

【研究背景】

水系液流电池(例如:全钒和铁铬液流电池)的商业应用受到严重的电解液交叉污染和相对较低的库仑效率的限制。从根本上说,水系液流电池的性能严重受限于离子交换膜的缺点:离子电导率有限,对离子的选择性低且价格昂贵。因此,开发新型的redox活性物质和廉价的隔膜材料具有重要的意义。

多金属氧酸盐是一类含有过渡金属离子的杂多酸团簇,其相对分子质量介于几百到几千之间,且具有高度的结构多样性,团簇分子的离域电子结构使其能够在相对较宽的电压窗口内以可逆的方式存储/释放电荷,并促进电子的快速转移。近年来,设计并利用具有redox活性的杂多酸团簇作为电池活性物质引起了一定的关注。然而,以往的工作仍然使用离子交换膜(例如:Nafion膜)作为隔膜,这并没有充分利用团簇分子具有较大尺寸的特性。

【文章简介】

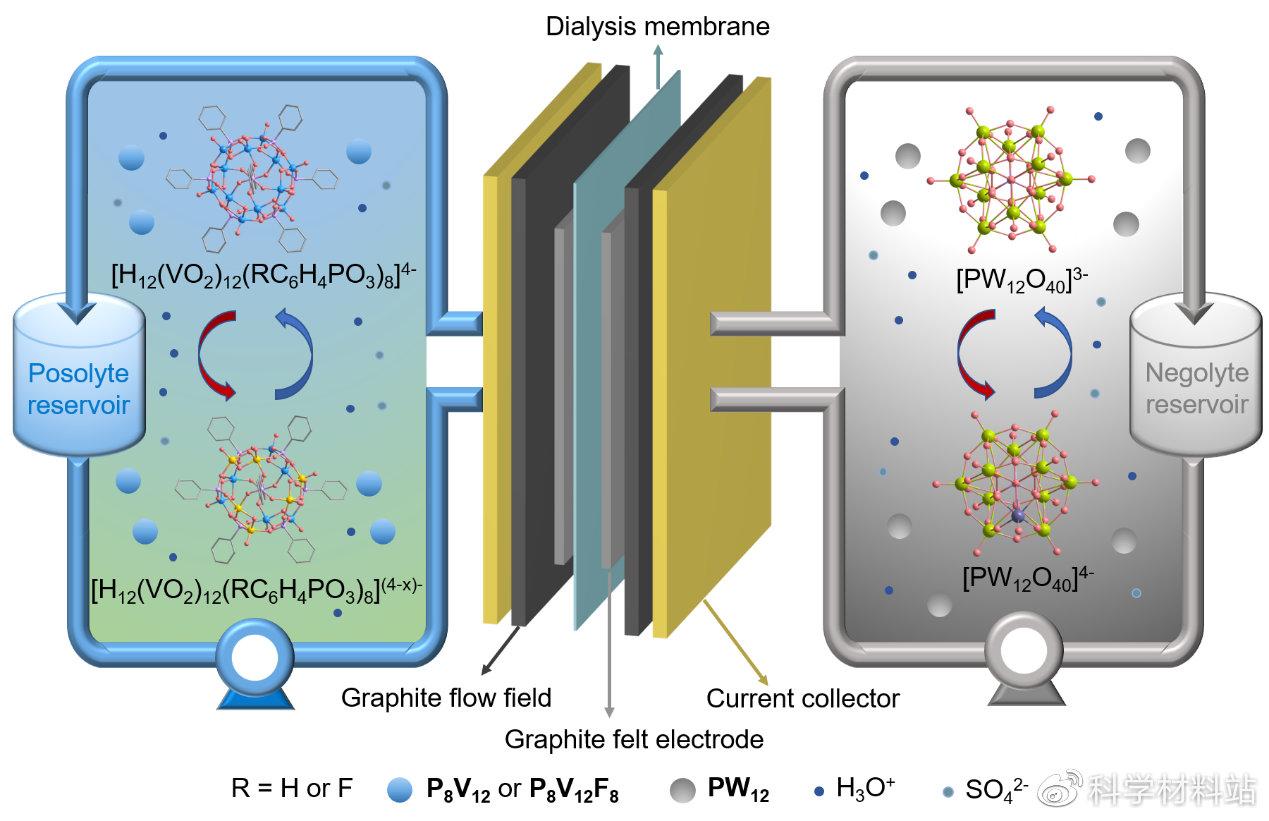

南京大学金钟和郑丽敏团队提出了设计一种基于氧化还原活性的团簇分子作为胶体电解液的水系胶体液流电池,并用透析膜代替Nafion膜作为隔膜。将直径为1 ~ 2 nm的团簇分散在硫酸溶液中形成稳定的胶体溶液,其中阴极和阳极电解液分别是是多钒氧簇(P8V12或P8V12F8)和磷钨酸(PW12)分散在1M硫酸中形成的胶体分散液。

得益于这些团簇纳米级的分子尺寸,透析膜可以通过尺寸排阻效应避免交叉污染,并且可以促进氢离子的快速转移。不仅如此,相比于传统的Nafion膜,透析膜的应用也有利于提高电池的能量效率和循环稳定性。最值得注意的是,透析膜 (~180元 / m-2)的价格仅为离子交换膜(~16700元/ m-2)的百分之一,可以大大降低液流电池系统的成本。

图1. 基于多金属氧簇的胶体电解液和尺寸排阻透析膜的胶体液流电池的原理示意图。基于多钒氧簇(P8V12或P8V12F8)的阴极电解液和基于磷钨酸(PW12)的阳极电解液由透析膜隔开。

【本文要点】

要点一:基于纳米级团簇的胶体电解液

作者通过水热方法合成了两种多钒氧簇:P8V12和P8V12F8,并通过X射线衍射,核磁,拉曼光谱,热重及zeta电位等一系列测试,证实了这两种团簇分散在硫酸溶液中的胶体分散性和稳定性。Zeta电位(ζ)是判断胶体是否稳定的重要参数,可以指示分散中带电粒子之间静电斥力的程度。zeta电位绝对值高的胶体具有良好的稳定性,而zeta电位绝对值低的胶体易发生聚集或絮凝。P8V12、P8V12F8和PW12团簇在硫酸溶液中的ζ值分别为63.1、70.8和-56.4 mV,表明它们良好的分散性和稳定性。P8V12、P8V12F8和PW12在硫酸溶液中具有稳定的氧化还原电位,而且扩散系数(D)和电子转移速率常数(k0)与VO2+/VO2+、 V3+/V2+的D值和k0值相当,表明了这些团簇分子具有与无机盐相当的快速的动力学反应。

要点二: 尺寸排阻透析膜替代昂贵的Nafion膜

通过动态光散射测试了分散在硫酸溶液中的三种团簇的粒子直径约为80 nm,而透析膜可以选择性透过粒径低于膜孔径的分子,金钟课题组提出利用廉价的透析膜通过尺寸排阻效应避免正负极电解液的交叉污染,并且透析膜的阻抗极低,可以有效促进氢离子的快速转移。这种高效的离子选择性保证了电池的高库伦效率,而且相比于阻抗较高的Nafion膜,以透析膜为隔膜的电池表现出了更高的能量效率和更好的循环稳定性。

要点三:高稳定性长寿命的液流电池

P8V12||PW12胶体液流电池的倍率性能良好,功率密度达到126 mW cm-2,经300次循环(190小时)后,放电容量仅从6.26 Ah L-1略微下降至6.19 Ah L-1,对应的容量保持率为98.88%,每个循环周期的衰减率仅为0.004%,库仑效率保持在100%左右,能量效率保持在90.0%左右。作者对电解液进行了非原位的核磁和拉曼分析。在充电过程中,由于部分顺磁性的钒(IV)原子被氧化为抗磁性的钒(V),核磁钒谱中出现了钒的特征峰,而且峰强度逐渐增加,在放电过程中,峰强度明显下降,最终再次消失。

峰值强度的变化显示了充电/放电过程中P8V12中钒的价态变化。为了进一步揭示P8V12和P8V12F8的结构稳定性,作者对不同充放电状态下的阴极电解液进行了拉曼表征。在充放电过程中,ν(V=O) (986 cm-1)和其他特征拉曼带的峰强度几乎没有变化,验证了P8V12和P8V12F8在循环过程中的稳定结构。这表明电子转移过程伴随着钒的价变和水合质子的转移对团簇结构的完整性没有负面影响。

要点四:前瞻

南京大学金钟和郑丽敏团队提出采用具有多核配位结构和多电子氧化还原能力的多金属氧簇的胶体溶液构建一类新型的胶体液流电池。得益于团簇的纳米级尺寸,可以用低成本的透析膜取代昂贵的离子交换膜,有效促进水合氢离子的转移,抑制电解液的交叉污染,并大大降低系统成本。实验结果表明,多钒氧簇的胶体分散液表现出了可逆的氧化还原电势、高库仑效率、快速动力学和良好的循环稳定性。通过一系列光谱分析,验证了团簇在充放电过程中良好的氧化还原可逆性和结构完整性,表明胶体液流电池可以实现长期运行的高稳定性。为了进一步提高液流电池的容量,新型氧化还原活性团簇分子的结构设计和优化将是我们未来研究的一个重要方面。

【文章链接】

Aqueous Colloid Flow Batteries based on Redox-Reversible Polyoxometalate Clusters and Size-Exclusive Membranes, ACS Energy Letters,

【通讯作者简介】

金钟,南京大学教授、博导、南京大学天长新材料与能源技术研发中心主任。2003年和2008年分别获得获北京大学学士和博士学位。2008-2014年先后在美国Rice大学和麻省理工学院进行博士后研究。2014年回国任教,先后入选了国家海外人才引进计划青年项目、国家自然科学基金优秀青年科学基金、科技部创新人才推进计划、国家“万人计划“”领军人才。目前担任江苏省化学化工学会理事兼青年工作委员会主任委员、江苏省汽车工程学会动力电池专委会委员、学术期刊《Frontiers in Chemistry》副主编、《Nano Research》、《Chinese Chemical Letters》和《Journal of Electrochemistry》青年编委等学术任职。研究领域是清洁能源转换与存储材料的结构设计、机理分析和器件应用。

已在Nature Chem.、Nature Commun.、JACS、Angew. Chem.、Adv. Mater.等学术期刊发表SCI论文>200篇,他引>15000次,H因子>61。主持国家重点研发计划青年项目、装备预研教育部联合基金青年人才项目、JW科技委GF科技创新特区项目(4项)、国家自然科学基金、江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金、江苏省杰出青年基金等科研项目。

获得了2021-2022年Clarivate全球高被引科学家、2021年国家自然科学奖二等奖(5/5)、江苏省科学技术奖三等奖(1/7)、Elsevier中国高被引学者、南京大学魅力导师奖、2020年华为“紫金学者”人才基金、2018年教育部自然科学一等奖(4/7)、江苏省教育教学与研究成果二等奖(1/5)、2017年教育部高校优秀科研成果奖一等奖(4/7)、江苏省首届创新争先奖状、江苏省双创人才、2016年江苏省“六大人才高峰”高层次人才、入选全国“大众创业万众创新活动周”核心展区等奖励和荣誉。

郑丽敏,南京大学教授、博导,长期从事配合物的合成、结构及性能的研究工作,特别是在金属有机膦酸化合物的组装、结构与性能调控,以及低维分子磁性材料和多功能材料等方面开展了系统的研究工作,已经发表学术论文200多篇。曾获学术奖励二次:1995年,国家教委科技进步一等奖(第二完成人);1993年,国家教委科技进步三等奖(第五完成人)。2002年入选教育部跨世纪优秀人才培养计划,2003年获得国家自然科学基金会杰出青年基金,2009年入选国家人事部新世纪百千万人才工程国家级人选。现任英国皇家学会Dalton Transactions副主编(2019-)。

课题组网站:

【第一作者介绍】

刘玉竹:2019-迄今,在南京大学化学化工学院攻读博士学位

温哥华:2022年获得南京大学化学化工学院博士学位

【课题组介绍】

课题组网站:

【课题组招聘】

本课题组正在招募副研究员、博士后、研究生和本科生,热诚欢迎有志于新能源和新材料研究的青年人才加盟!